Kohlenstoff-Fußabdruck

Jan 10, 2025

Eine Definition des Corporate Carbon Footprint und seine Unterschiede zum Household Carbon Footprint

Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks ist eine detaillierte Bewertung der klimawirksamen Gase oder Treibhausgase (THG), die mit den Aktivitäten eines Unternehmens verbunden sind. Dazu gehören direkte Emissionen aus Quellen wie unternehmenseigenen Fabriken, Fahrzeugen oder Maschinen sowie indirekte Emissionen aus dem Stromverbrauch und anderen Energiearten. Darüber hinaus erstreckt sich der Begriff auch auf die Emissionen, die in der gesamten Wertschöpfungskette entstehen. Dazu gehören die Emissionen von Zulieferern, Logistik, Reisen der Mitarbeiter und sogar die Verwendung und Entsorgung der Produkte des Unternehmens.

Fußabdruck denkt man in der Regel an Aktivitäten im Haushalt, wie Autofahren, Heizen oder Abfallmanagement. Fußabdrücke von Unternehmen unterscheiden sich von den Fußabdrücken von Haushalten durch ihre Größe, ihren Umfang und ihre Komplexität. Ein Haushalts-Fußabdruck konzentriert sich in der Regel auf Emissionen aus alltäglichen Aktivitäten wie Heizung, Transport und Abfall. Der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens ist dagegen viel umfangreicher und umfasst Emissionen aus drei Schlüsselbereichen:

Scope 1 (direkte Emissionen aus eigenen Anlagen),

Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie),

Scope 3 (indirekte Emissionen über die Lieferkette und den Produktlebenszyklus): das enorme Ausmaß der Unternehmenstätigkeiten in Verbindung mit ihren erheblichen Auswirkungen auf Lieferketten und ganze Branchen. Sie unterstreicht die entscheidende Rolle, die Unternehmen bei der Bewältigung der globalen Klimaprobleme im Umgang mit Kohlenstoffemissionen spielen.

Warum müssen Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck messen?

Abgesehen von den ökologischen Vorteilen der Emissionsreduzierung wächst der Druck der Interessengruppen. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren fordern mehr Transparenz und Nachhaltigkeitsbemühungen. Darüber hinaus verpflichten neue Nachhaltigkeitsvorschriften die Unternehmen, ihre Umweltauswirkungen auf den Klimawandel offenzulegen. Dies gilt für die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), die 2024 in Kraft tritt, und die aktualisierten IFRS-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Vorbereitung auf diese Änderungen gewährleistet nicht nur die Einhaltung der Vorschriften, sondern verschafft den Unternehmen auch einen Wettbewerbsvorteil, verbessert ihren Ruf und stärkt das Vertrauen der Stakeholder.

Bei ROSE ist unsere Carbon Footprint-Lösung so konzipiert, dass sie mit den neuesten CSRD-Anforderungen übereinstimmt. Das bedeutet, dass wir Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Emissionen effektiv zu messen und diese Daten nahtlos in ihre Nachhaltigkeitsberichte zu integrieren. Indem sie proaktiv bleiben, können Unternehmen sowohl die gesetzlichen Anforderungen erfüllen als auch einen sinnvollen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten.

Das Verständnis des Treibhauseffekts

Die große Mehrheit der Wissenschaftler ist sich einig, dass der Klimawandel in erster Linie durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Sie setzen bestimmte Gase, die so genannten Treibhausgase (THG), in die Atmosphäre frei. Diese Gase lassen das Sonnenlicht durch die Atmosphäre hindurch, halten aber die von ihnen erzeugte Wärme zurück, so dass sie nicht mehr in den Weltraum entweichen kann. Dieser Prozess ist die Grundlage für den Treibhauseffekt, ein natürliches Phänomen, das durch menschliches Handeln noch verstärkt wird und zu einer beschleunigten globalen Erwärmung führt.

Zu den wichtigsten Treibhausgasen gehören Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) und fluorierte Gase. Jedes dieser Gase stammt aus verschiedenen menschlichen Aktivitäten, wie der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energiegewinnung, der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Systeme und industriellen Prozessen. Methan zum Beispiel wird häufig aus der Viehzucht und der Abfallwirtschaft emittiert, während Lachgas häufig durch Düngemittel in der Landwirtschaft freigesetzt wird.

Nicht alle Treibhausgase tragen gleichermaßen zum Klimawandel bei. Jedes hat eine andere Fähigkeit, Wärme zu binden, was mit dem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) quantifiziert wird. Mit diesem Maß können Wissenschaftler die Auswirkungen der einzelnen Gase im Vergleich zu Kohlendioxid über einen bestimmten Zeitraum hinweg vergleichen. So hat beispielsweise 1 Kilogramm Methan das gleiche GWP wie 28 Kilogramm CO2. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen und Vergleiche zu vereinfachen, werden die Emissionen bei der Bewertung eines Kohlenstoff-Fußabdrucks in CO2-Äquivalenten (CO2e) berechnet.

Dieser standardisierte Ansatz zur Messung von Treibhausgasemissionen trägt nicht nur zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt bei. Er bietet Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern und Organisationen einen entscheidenden Rahmen, um sinnvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Durch die Quantifizierung der Emissionen können die Beteiligten gezielte Strategien zur Verringerung ihrer Umweltauswirkungen entwickeln. Das Spektrum der Maßnahmen ist breit gefächert: schlankere Energielösungen, verbesserte Abfallwirtschaft oder umfassendere Initiativen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Ein tiefes Eintauchen in die drei Geltungsbereiche

Nach der Definition des GHG-Protokolls kategorisieren die drei Bereiche der Treibhausgasemissionen die Kohlenstoffemissionen eines Unternehmens. Das Verständnis ihrer Aufschlüsselung ist entscheidend für die Identifizierung von Aktivitäten, auf die man sich konzentrieren sollte.

Scope 1: Direkte Emissionen, die vom Unternehmen erzeugt werden. Zum Beispiel Emissionen aus der Verbrennung in eigenen oder kontrollierten Heizkesseln oder Fahrzeugen. Scope 1 umfasst die folgenden Kategorien:

Stationäre Verbrennung

Mobile Verbrennung

Prozess-Quellen

Flüchtige Quellen

Scope 2: Indirekte Emissionen, die durch eingekaufte Energie, wie Strom und Heizung, entstehen. Scope 2 umfasst die folgenden Kategorien:

Elektrizität

Dampf

Heizung

Kühlung

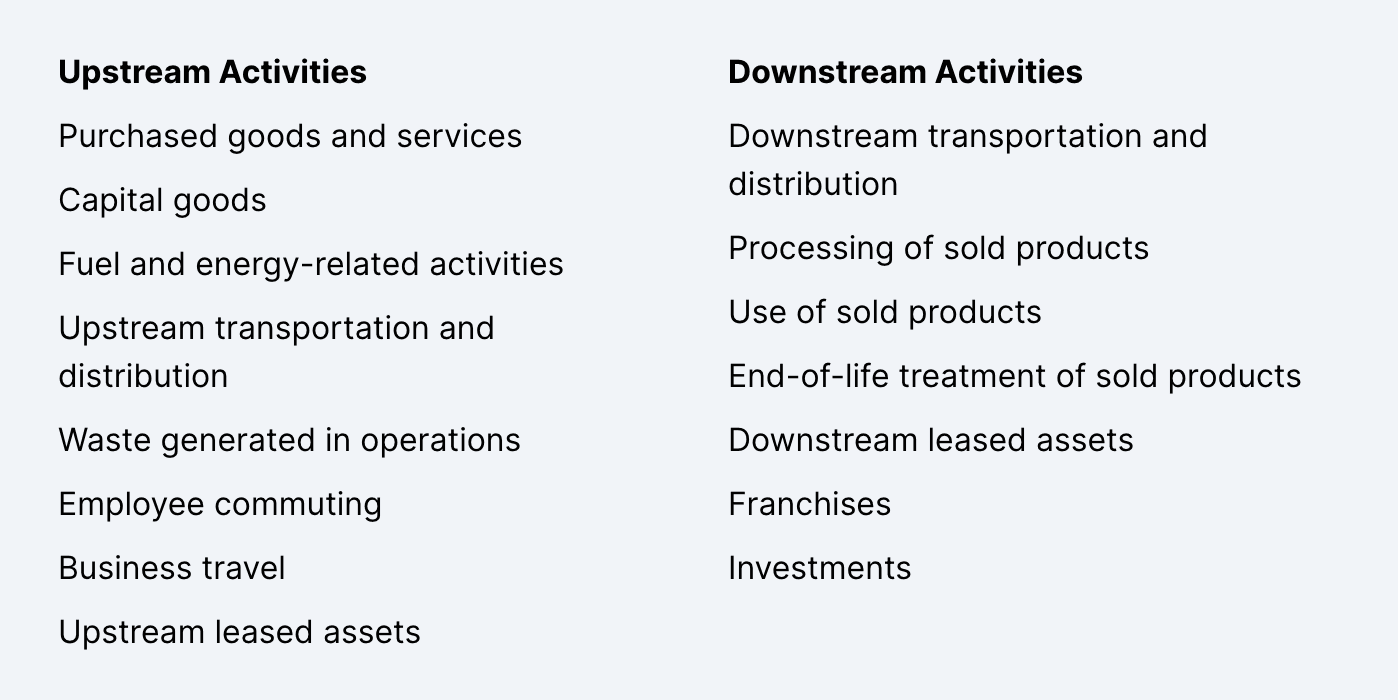

Scope 3: Alle indirekten Emissionen, die nicht in Scope 2 enthalten sind und in der Wertschöpfungskette des Unternehmens entstehen. Scope 3-Emissionen können in vor- und nachgelagerte Aktivitäten unterteilt werden.

Wohlgemerkt

Es ist äußerst wichtig, alle Bereiche zu messen, da in den meisten Fällen der Großteil der Emissionen aus der Wertschöpfungskette stammt (Bereich 3).

Entschlüsselung der Berechnungen des Carbon Footprint: Von Daten zu Emissionen

Die Herausforderung der Daten

Um den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens zu verstehen, müssen zunächst die richtigen Daten gesammelt werden - ein Prozess, der oft komplizierter ist, als es scheint. Unternehmen sind an einer Vielzahl von Aktivitäten beteiligt, vom Energieverbrauch für die Bürobeleuchtung bis hin zu den Emissionen, die durch die globale Logistik oder das Abfallmanagement entstehen. Jede dieser Aktivitäten trägt zum gesamten ökologischen Fußabdruck des Unternehmens bei, was eine genaue Datenerfassung zu einer wichtigen, aber auch schwierigen Aufgabe macht.

Eines der Haupthindernisse bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks sind unvollständige Aufzeichnungen oder Datenlücken, die die Verfolgung von Treibhausgasemissionen besonders schwierig machen können. So können beispielsweise direkte Emissionen von unternehmenseigenen Fahrzeugen oder Maschinen gut dokumentiert sein. Indirekte Emissionen aus der Lieferkette oder der Energienutzung sind jedoch oft mit lückenhafteren oder unzugänglichen Daten verbunden.

Darüber hinaus können Unternehmen mit mehreren Anlagen oder Betrieben in verschiedenen Regionen mit uneinheitlichen Berichterstattungsstandards konfrontiert sein, was den Prozess weiter erschwert. Um dieses Problem zu lösen, müssen Unternehmen umfassende Systeme für die Erfassung konsistenter, hochwertiger Daten einführen, die das gesamte Spektrum ihrer Aktivitäten und ihres ökologischen Fußabdrucks erfassen.

Verwendung der richtigen Emissionsfaktoren

Sobald die Daten vorliegen, ist der nächste Schritt die eigentliche Berechnung der Emissionen. Dazu gehört die Anwendung von Emissionsfaktoren - standardisierte Werte, die bestimmte Aktivitäten in Treibhausgasemissionen umrechnen. Wenn beispielsweise eine Gallone Benzin verbrannt oder eine Megawattstunde Strom verbraucht wird, gibt es einen bekannten Emissionsfaktor. Dieser Faktor ermöglicht eine genaue Quantifizierung des damit verbundenen CO2 oder anderer Treibhausgase. Diese Berechnungen liefern eine Aufschlüsselung der Emissionen nach Aktivitäten und geben Aufschluss darüber, welche Bereiche des Unternehmens am meisten zu seinem ökologischen Fußabdruck beitragen.

Bearbeitung der eigentlichen Berechnung

Der Berechnungsprozess mag einfach erscheinen: Multiplizieren Sie die Tätigkeitsdaten (z. B. Kraftstoffverbrauch oder Energieverbrauch) mit dem entsprechenden Emissionsfaktor. Allerdings können Nuancen wie regionale Unterschiede bei den Energiequellen oder Diskrepanzen bei den Tätigkeitsdaten den Prozess verkomplizieren. Genaue Berechnungen erfordern Liebe zum Detail und die Verwendung relevanter und idealerweise spezifischer Emissionsfaktoren. Um die Genauigkeit der Emissionsfaktoren zu maximieren, verfügen wir bei ROSE über eine API, mit der wir von einem zentralen Punkt aus Datenbanken wie Exiobase, Ecoinvent, EPA, IEA, GLEC, um nur einige zu nennen, abrufen können.

Wenn dieses Verfahren korrekt durchgeführt wird, bietet es den Unternehmen einen unschätzbaren Einblick in ihre Umweltauswirkungen. Über die bloße Berechnung ihres ökologischen Fußabdrucks hinaus können Unternehmen Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln. Zum Beispiel die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Optimierung der Logistik oder die Einführung nachhaltigerer Praktiken. Unsere Software von ROSE rationalisiert diesen gesamten Arbeitsablauf. Von der Datenerfassung bis zur Berichterstattung helfen wir Unternehmen, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Sie reduzieren ihren CO2-Fußabdruck, während sie sich an Rahmenwerken wie den CSRD-Offenlegungen orientieren.